こんにちは、カラーコンサルタント虹輝心スクールの原美保子です。 今回は、現代社会で注目されている「死後離婚」について考えてみたいと思います。

配偶者が亡くなった後に「離婚」という選択をすることに、驚かれる方もいるかもしれません。 しかしこの選択は、家族関係や経済状況、精神的な自立など、さまざまな要素が絡む重要なテーマです。

目次

目次

死後離婚が増えた背景

まずは、死後離婚が増えている背景について見ていきましょう。 社会の変化や、メディアの影響が、大きな要因とされています。

家族構成の変化と関係性の希薄化

現代では核家族化が進み、親と同居しないことが一般的になっています。その結果、 結婚後の親子関係が希薄になり、配偶者が亡くなった後には義理の親との関係もさらに薄れていく傾向があります。

このような変化が、死後離婚を選択する理由のひとつとなっています。

その他の背景要因

ただし、家族意識の変化だけでは説明できないケースも多くあります。 以下のような事情が関係していることもあります:

- 夫婦間の問題:配偶者が生きている間に関係が良好でなかった場合、 特に家庭内暴力や精神的な虐待があった場合は、亡くなった後に関係を清算したいと考えることがあります。

- 忍耐と我慢の限界:長年我慢して結婚生活を続けていた方が、 配偶者の死をきっかけに「やっと自由になれた」と感じ、これ以上関係を持ちたくないと考えるケースもあります。

- 親族との不和:配偶者の親や親族との関係が良好でなかった場合、 特に同居や頻繁な関わりがあった場合はストレスが強く、 お墓や法要、子どものイベントなどでのもめごとを避けたいという思いから、関係を清算したいと考える人が増えています。

マスコミの影響と「姻族関係終了届」

NHKの番組『あさイチ』で「死後離婚」について取り上げられた際、 特に注目されたのが「姻族関係終了届」という制度です。

この届出は、配偶者が亡くなった後に提出することで、法律上の姻族関係(義理の親族とのつながり)を正式に終了できるものです。

この放送をきっかけに、

- 多くの人が「死後離婚」や「姻族関係終了届」について調べるようになり、

- 日常会話やネット上でもこの概念が広く知られるようになりました。

メディアの影響力は大きく、制度の存在を知ることで「自分にも選択肢がある」と気づく人が増えています。

死後離婚と経済的な側面

死後離婚を選択する際に、最も重要な考慮点のひとつが「経済的な影響」です。 配偶者の死後、生活をどう支えるかは、感情面以上に現実的な課題となります。

1. 遺族年金の喪失とその影響

死後離婚をすると、遺族年金の受給資格を失う可能性があります。 これは、特に年金に頼って生活している方にとって、大きな経済的打撃となることがあります。

その結果、生活保護の申請が必要になるケースもありますが、 他にも利用できる支援制度が存在します。

2. 生活保護以外の支援策

地方自治体や福祉機関では、以下のような支援制度が用意されています:

| 支援制度名 | 内容 |

|---|---|

| 生活支援給付金 | 一時的な生活費の補助 |

| 災害見舞金 | 災害時の緊急支援 |

| 一時的な生活資金の貸付 | 社会福祉協議会などによる無利子・低利の貸付制度 |

また、市区町村の福祉課や地域の相談窓口に問い合わせることで、 個別の状況に応じた支援を受けられる可能性があります。

死後離婚は、感情的な解放だけでなく、生活の再設計にもつながる選択です。 そのためには、制度の理解と経済的な準備が欠かせません。

役立つ情報と選択のヒント

死後離婚は、夫婦関係や生活に悩む方にとっての一つの選択肢です。 しかし、その決断は感情面だけでなく、生活面でも慎重に行う必要があります。

以下に、判断の助けとなるポイントをまとめました:

🔍 家族関係の見直し

現代では、家族のかたちが多様化しています。 「自分にとって心地よい関係性とは何か」を見つめ直すことが、心の安定にもつながります。

🧮 経済的な支援策の確認

自治体や福祉機関に相談することで、利用可能な支援制度を把握できます。 支援の有無を知ることが、生活の安定への第一歩です。

👩⚖️ 専門家への相談

法的な手続きや経済的な影響については、専門家のアドバイスが不可欠です。 行政書士、社会福祉士、ファイナンシャルプランナーなどに相談することで、安心して次のステップに進めます。

※手続きについて詳しく知りたい方は、税理士法人チェスターの解説ページも参考になります。

新しい生き方と自立のスキル

いま、夫婦間の問題や親族との関係に悩んでいる方にとって、 「自立して生きていくスキル」を身につけることは、人生の選択肢を広げる大きな一歩になります。

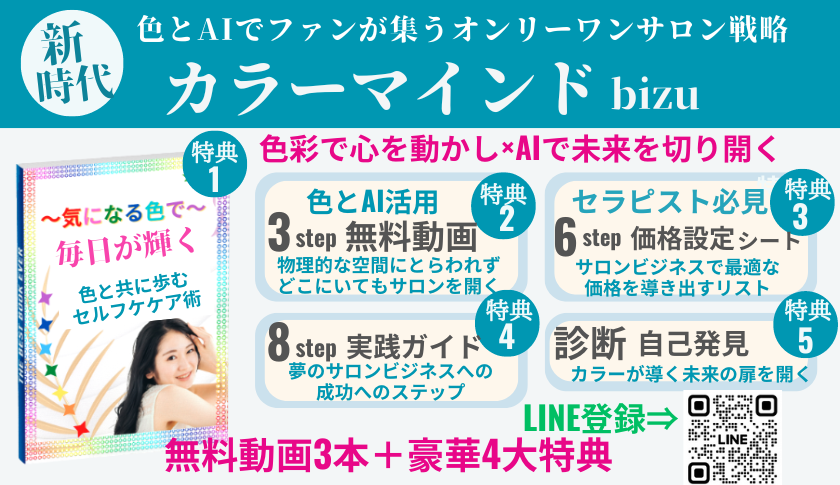

たとえば、カラーセラピーのような色彩心理学は、 自分自身を癒しながら、他者の心にも寄り添える仕事として注目されています。

カラーセラピーの魅力:

- 60代・70代からスタートする方も多く、心理学ほど難しくない

- 資格取得が比較的容易で、楽しく継続できる

- 人生経験が活かせるため、年配の方に特におすすめ

私自身も、50歳を過ぎてからカラーセラピー講師の資格を取得し、 今では「自分らしく生きる道」を歩んでいます。

以前は、心理学の学びが難しく感じたり、 ものづくりの習い事では材料費がかかりすぎて収入につながらなかった経験もありました。

そんな中で出会ったカラーセラピーは、 好きな場所で、好きな時間に、好きな人と価値観を共有しながら、 心豊かな人生を送るためのスキルとなりました。

まとめ

死後離婚は、現代の家族関係や経済状況の変化によって選択肢のひとつとして注目されるようになりました。

大切なのは、

- 支援制度を活用し、自分自身の生活を安定させること

- 自分に合った生き方を見つけ、前向きに進むこと

このブログが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。それぞれの状況に合った最善の方法を見つけて、心豊かな人生を歩んでくださいね。

次回も、役立つ情報や心に響くヒントをお届けしますので、どうぞお楽しみに!

🔗おすすめのブログ記事

カラーセラピーや自立の学びに興味がある方は、以下の記事もぜひご覧ください:

🎨 カラーセラピーって何?→ カラーセラピーの基本や魅力について、わかりやすく紹介しています。

🌱 50代以降の自立について → 年齢を重ねてからの学びと自立のヒントをまとめた記事です。

🎓おすすめの講座情報

カラーセラピーに興味がある方には、TCカラーセラピスト講座がおすすめです。 初心者でも安心して学べる内容で、たった5時間で資格取得が可能です。

| 講座形式 | 詳細 |

|---|---|

| 🏫 対面講座(埼玉・大宮) | 詳細はこちら |

| 💻 オンライン講座(2日間開催) | 詳細はこちら |

| 📚 講師資格取得を目指す方 | 全講座一覧ページへ |

| ✉️ お申込み | 講座のお申込みページへ |