こんにちは、色と心理の専門校・虹輝心主宰、心色デザイナーの原美保子です。

私たちの意見や価値観は、どこから生まれているのでしょうか。実は、日常の中で他者とのやり取りが私たち自身を磨く『鏡』となることがあります。本記事では、この「鏡の法則」を日常生活にどう活かせるか、そしてそれが私たちの人間関係や心の成長にどうつながるのかをお話しします。

目次

目次

- 目次

- 自分の意見は本当に自分だけのもの?

- 私たちの意見が形成される仕組み

- 他者との関係性が自分の意見に与える影響

- ・友人との会話が生む新しい発見

- ・SNSや情報メディアの力

- ・家族との交流から生まれるアイデア

- 自分が他人に影響を与えている可能性

- ・ママ友とのおしゃべりが新たな行動を生む

- ・あなたの工夫が家庭の輪を広げる

- ・日常的な一言が仲間に刺激を与える

- 鏡の法則を活かす5ステップ

- 1. 他者の意見を受け入れる柔軟性を持つ

- 2. 自分の価値観や信念に照らし合わせて考える

- 3. 対話を通じて新たなアイデアを取り入れる

- 4. 批判的思考で意見を精査する

- 5. 他者の視点を尊重しながらも、自分の軸を見失わない

- まとめ

- 後半:「鏡の法則とカラーセラピー」14色が映し出す心の本音

自分の意見は本当に自分だけのもの?

「自分の意見って、完全に自分だけのもの?」 友人との会話やSNSを見ているとき、ふとこんな疑問が浮かんだことはありませんか?

たとえば、何気ない友人の一言があなたの新しい習慣につながったり、SNSの投稿が考えを揺さぶるきっかけになったりすること。これらはすべて、他人の価値観や視点が「鏡」となって、自分自身の意見が磨かれるプロセスを示しています。

私たちの意見が形成される仕組み

具体的には、以下のような仕組みが挙げられます:

- 情報の選択と操作 メディアやSNSでは、特定の情報が強調される一方で、他の情報が隠されることがあります。これにより、私たちの意見が特定の方向に誘導されることがあります。

- 感情の影響 強い感情(恐怖、怒り、同情など)を引き起こす情報は、私たちの判断に大きな影響を与えます。

- 社会的圧力 多くの人が同じ意見を持っていると感じると、自分もその意見に同調しやすくなります。

- 繰り返しの効果 同じメッセージを何度も目にすると、それが真実であると感じやすくなります。

このように、私たちの意見は完全に独立したものではなく、周囲の影響を受けて形成されることが多いのです。この視点を持つことで、自分の意見がどのように形成されているのかを客観的に見つめ直すきっかけになるかもしれません。

そこで、次に他者からの影響や、私たち自身が他者に与える影響について、日常生活の具体的な例を通じて深掘りしてみましょう。

他者との関係性が自分の意見に与える影響

意見が磨かれる仕組みは、案外シンプルです。他者と交流する中で、新しい視点やアイデアが自分に「反射」するように入ってきます。そして、その影響をどう受け取るかで、自分の意見が変化し、深まっていくのです。ここでは、生活にまつわる具体例を挙げながら、この仕組みを掘り下げてみます。

・友人との会話が生む新しい発見

例えば、友人との何気ないおしゃべりで「最近、お部屋にブルー系のクッションを置いたら、すごく落ち着いたの!」という話題が出たとします。その一言がきっかけで、「私も試してみようかしら?」と行動に移すことに。その結果、自宅のリビングにちょっとした変化が生まれ、心が癒される時間が増えるかもしれません。

こうした友人との何気ない会話が、自分の暮らしや気持ちに新たな視点をもたらすことがあります。ちょっとした色の変化やアイデアが、毎日をより楽しく感じさせてくれるかもしれません。

・SNSや情報メディアの力

また、SNSで見た投稿が意外と大きな影響を与えることも。例えば、「50代から始めた趣味、ガーデニングで心も体もリフレッシュ!」といった記事を目にしたとします。その内容に共感し、自分も庭に小さなハーブガーデンを作ることを決意。気がつけば、朝の光を浴びながら花の手入れをするのが日課になり、生活に新たな楽しみが加わったというケースもあるでしょう。

家族との会話やふとしたネットの情報が、これまで気づかなかった自分の興味を引き出していたのかもしれません。

SNSの情報を参考にした発信方法については「インスタライブの効果的な活用法とメリット・デメリット」で詳しく解説しています。

・家族との交流から生まれるアイデア

さらに、家族との日常のやりとりが意見の形成に影響を与えることもあります。たとえば、お子さんから「お母さん、最近のお料理、すごく美味しいね!」と言われたときに、「もしかして料理をもっと楽しんでみようかな?」という気持ちが湧いてくることも。そこで新しいレシピに挑戦して、料理教室に通い始める方もいるかもしれません。

身近な家族が普段の生活を豊かにするヒントを与えてくれる存在です。

こうした他者との関わりや何気ないきっかけが、自分が本当に大切にしていることや、これからの人生でやりたいことを見つける道しるべとなります。まさに「鏡」として、生活を少しずつ前向きに変化させていく力を秘めているのです。

自分が他人に影響を与えている可能性

私たちは、日常の中で何気なく発した言葉や行動が、知らず知らずのうちに他人に影響を与えています。直接的なアドバイスや提案だけでなく、日々の生活スタイルや態度そのものが周囲の人の心に響くこともあるのです。以下では、家族生活に関連する具体例を通じて、この「影響力」に気づくきっかけを探ります。

・ママ友とのおしゃべりが新たな行動を生む

例えば、ママ友の集まりで「最近、家族のスケジュール管理に色分けしたカレンダーを使い始めたら、すごく便利になったの!」という話をしたとします。その何気ない一言が、他のママ友にとって新しいアイデアとして響くことがあります。

その結果、聞いたママ友が同じようにカレンダーを活用し始め、家族の予定がスムーズに共有できるようになり、日常生活がさらに便利で快適になるかもしれません。

自分ではさりげない提案だったとしても、それが他の人にとっては大きな助けやヒントになることがあるのです。

・あなたの工夫が家庭の輪を広げる

例えば、お家で試している小さな習慣や工夫が家族を通じて外部に広がっていくことも。日々の中で、自分が楽しんでやっていることや、家族の役に立つ工夫が結果的に親戚や友人にも影響を与えることがあります。

例えば、家族の中で試した新しいレシピや掃除の効率化アイデアが親せきとの会話で共有されると、それが広がっていき、より大きな影響を生む可能性もあるでしょう。

・日常的な一言が仲間に刺激を与える

趣味の仲間やママ友との会話の中で、何気なく話した「最近こんなことを試したら、とても楽しくて!」という一言が他の人に行動のきっかけを与えることがあります。たとえば、「お気に入りのカフェで見つけた手作りノートを毎日書いてるの」という話をしたら、聞いた相手がノートを手に入れ、自分の気持ちを整理する習慣を持つきっかけになることも。

私たちは日常の中で多くの「受け手」となりますが、同時に他人にとっての「鏡」として、影響を与える存在でもあります。自分が楽しみ、工夫し、試みていることが周囲の人に新しい視点を与えたり、新しい行動を促したりすることを意識することで、生活はさらに豊かになるでしょう。

鏡の法則を活かす5ステップ

こうした相互の影響をどのように「鏡」として活用していけるのか、ここでは、日常生活や仕事の場面で活用できる実践的なステップを具体例を交えてご紹介します。

1. 他者の意見を受け入れる柔軟性を持つ

自分と異なる意見に出会ったとき、「その視点にはどんな背景があるのだろう?」と考えることで、心を開き、新しい視点を得るきっかけになります。

例えば、友人との会話の中で「最近、夜ご飯を少なめにしてみたら体調が良くなったの!」という話を聞いたとします。普段は「三食きっちり」が大事だと思っていたけれど、その意見を聞いて「試してみてもいいかも」と思い、夜ご飯を軽めにしてみると、朝の目覚めが驚くほど良くなった、なんてことが起きるかもしれません。

意見を一度受け止め、柔軟に試してみることで、自分の暮らしをより快適に変えるヒントを得られます。

2. 自分の価値観や信念に照らし合わせて考える

他者の意見をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の価値観や目標に照らして考えることが大切です。

例えば、家族から「もっと外で運動したほうがいいんじゃない?」と提案されたとします。ただ、いきなりジョギングを始めるのは気が進まない…そんなときは「自分に合う方法は何だろう?」と考えてみます。散歩なら気軽に続けられそうと思い、公園を歩く習慣を取り入れてみると、朝のリフレッシュ時間が新たな楽しみになった、という結果につながることもあります。

他者の提案に自分らしい形を取り入れることで、無理なく生活を豊かにできます。

3. 対話を通じて新たなアイデアを取り入れる

日常の会話や意見交換を通じて、自分一人では気づけなかったアイデアを見つけ出すことができます。

例えば、趣味の仲間から「最近〇〇市でイベントがあったんだけど、すごく面白かった!」という話を聞いたとします。その話に触発されて実際に同じイベントに足を運んでみると、そこで新しい人脈ができたり、アイデアが広がるきっかけになるかもしれません。

信頼できる人との対話は、他者の視点を自分の成長へつなげるための貴重な機会です。

4. 批判的思考で意見を精査する

他者の意見や提案を受け取ったとき、「それが本当に自分に必要なものか?」を冷静に考える時間を持つことも重要です。

例えば、友人から「この健康法が良いよ!」と熱心に勧められたとき、「自分の体質やライフスタイルに合うのか?」と一度立ち止まり、調べたうえで取り入れるかどうかを判断します。無条件に受け入れるのではなく、必要な部分だけを選び取る力が、行動をより的確にしてくれます。

5. 他者の視点を尊重しながらも、自分の軸を見失わない

最終的には、他者の意見を取り入れながらも、自分らしさをしっかり守ることが大切です。

例えば、ママ友から「このカバン、すごく便利だから絶対買ったほうがいいよ!」と勧められたとき、自分が普段持ち歩く荷物や生活スタイルを考え、「似たものをすでに持っている」と気づくこともあります。その場合、感謝の気持ちを示しつつ、「自分にとって本当に必要なものではない」と判断する力が重要です。

他者の意見を尊重しながら、自分に合った選択をすることで、自分の軸を保ちながら成長を続けられます。

他者の意見を受け止め、柔軟に取り入れることで、自分の生活や考え方をより豊かにする可能性が広がります。このプロセスを通じて、自分らしさを大切にしながらも、新しい発見や成長を楽しむことができるでしょう。

まとめ

他者との関係性が、私たち自身の意見や価値観を磨く鏡となる「鏡の法則」。この視点を意識することで、日常生活や人間関係はもちろん、自分自身をより深く理解するきっかけが得られます。

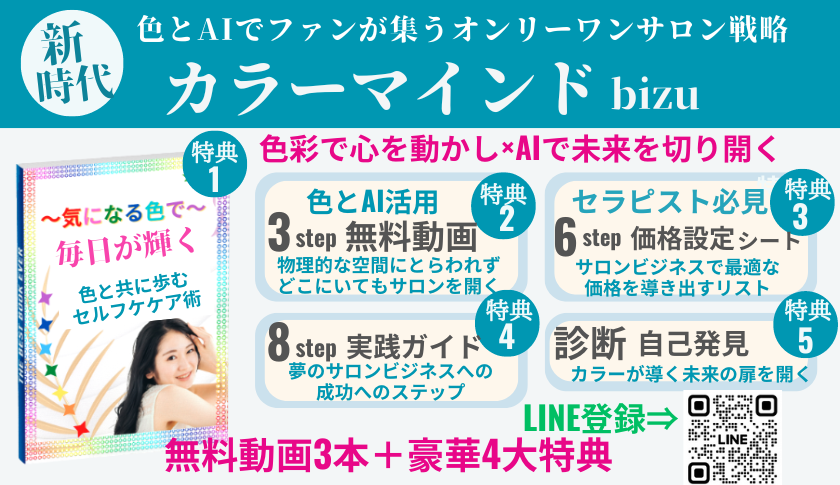

そして、この法則はカラーセラピーにも応用できる考え方です。他者(セラピスト)との対話を通じて、自分の心が求める色に気づき、その色が心と体に与える効果を体験する。そうしたプロセスを通じて、より良い自分と向き合う時間を持つことができます。

「色彩」と「鏡」をテーマに、あなたも他者とのつながりを楽しみながら、自分の新たな可能性を発見してみませんか?

後半:「鏡の法則とカラーセラピー」14色が映し出す心の本音

この「鏡の法則」の考え方は、日常生活だけでなく、私たちの内面を映し出す「色」にも当てはまります。色は私たちの感情や心を映し出す鏡のような存在。特にカラーセラピーでは、その力がどのように使われるのか、次回の記事で詳しくご紹介します。

後半では、「カラーセラピーがどのように未来を変えられるか?」というテーマについて、より具体的にお伝えします!ぜひチェックしてくださいね。お楽しみに!

他者の意見を鏡として活用する視点は、資格取得や新しい学びにも役立ちます。

詳しくはこちらの「カラータイプ®で開く未来の扉」をご覧ください。